Penser l’insulaire par la poésie

Cette traduction s’inscrit dans une série contre l’épuisement.

Crusoé en Angleterre Un nouveau volcan s’est éveillé, disent les journaux, et la semaine dernière je lisais qu’un navire avait vu la naissance d’une île : d’abord à dix miles un crachat de vapeur... puis une petite tache noire (du basalte, probablement) s’est élevée dans les jumelles du second pour se figer à l’horizon comme une mouche. Ils l’ont nommée. Mais ma pauvre petite île reste inredécouverte, irrenommable. Jamais aucun livre n’a vu juste. Alors. J’avais cinquante-deux misérables petits volcans que je pouvais gravir en quelques grandes glissades — des volcans morts comme des tas de cendre. Je m’asseyais au bord du plus élevé pour compter les autres plantés là, nus et plombés, la tête pulvérisée. Je me disais que s’ils avaient la taille de volcans normaux, j’étais désormais un géant ; et si j’étais désormais un géant, comment supporter l’idée qu’elles fussent si grandes, les chèvres et les tortues, les mouettes, ou la cohue des vagues — en hexagone étincelant elles approchaient toujours mais jamais tout à fait, étincelle sur étincelle, bien que le ciel fût surtout gris. Mon île avait un peu l’air d’un dépotoir à nuages. Tout le rebut de l’hémisphère arrivait là, nuages en suspens sur les cratères — leur gorge en feu me brûlait les doigts. Était-ce donc pour cela qu’il pleuvait tant ? Et que parfois toute l’île était sifflement ? Les tortues trimballaient leurs grands dômes en sifflant comme des bouilloires. (Et j’aurais pris, j’aurais sacrifié des années pour avoir un semblant de bouilloire). Les coulées de lave, plongeant vers la mer, se mettaient à siffler. Je me retournais. Pour constater que c’étaient encore d’autres tortues. Toutes les plages étaient de laves en tous genres, noires, rouges, et blanches, et grises ; leurs couleurs marbrées faisaient un parfait nuancier. Et j’avais mes trombes marines. Oh, par demi-douzaines, au loin, je les voyais passer, s’avancer, reculer, la tête en nuage, à pieds joints dans leurs remous de blancheur. Cheminées de verre, êtres de verre souples, graciles, liturgiques… Je regardais l'eau s’élever en spirale comme de la fumée. Elles étaient belles, oui, mais peu causantes. Je m’apitoyais souvent sur mon sort. « Est-ce que j’ai mérité ça ? J’imagine que oui. Sinon je ne serais pas là. Est-ce un choix que j’ai fait à un moment donné ? Je ne sais plus, mais c’est possible ». De toute façon, pourquoi blâmer l’apitoiement ? Assis familièrement au bord d’un cratère, les guibolles dans le vide, je me disais « Pitié bien ordonnée commence en ta demeure ». Alors plus je m’apitoyais, plus je me sentais chez moi. Le soleil se couchait sur la mer ; le même étrange soleil se levait sur la mer, et il n’y en avait qu'un, comme moi. Il n’y avait ici qu’un seul type de chaque chose : un seul escargot arboricole, d’un bleu violacé vif, à la coquille fragile, rampait de toutes parts, rampait sur la seule espèce d’arbre, un machin terne et broussailleux. Les coquilles s’amoncelaient au-dessous et, de loin, on eût juré voir des parterres d’iris. Il y avait une baie unique, d’un rouge foncé. J’y goûtai, une à la fois, à des heures d’intervalle. Un peu acides, pas mauvaises, comestibles — alors je me fis un breuvage maison. Je buvais ce truc à bulles infâme et caustique qui montait vite à la tête tout en jouant de ma flûte maison (Je crois que sa gamme était la plus bizarre au monde) et je dansais en criant, grisé, parmi les chèvres. Maison ! Maison! Ne sommes-nous pas tous fait-maison ? J’avais une affection profonde pour la moindre de mes industries insulaires. Non, pas exactement, car la moindre était une misérable philosophie. Parce que j’en savais trop peu. Pourquoi ne maîtrisais-je rien ? Le théâtre grec ou l’astronomie ? Les livres que j’avais lus étaient criblés de blancs, et les poèmes… je voulus en réciter à mes parterres d’iris « Elles brillent pour l’œil intérieur, Félicité... » Quelle félicité ? Une des premières choses que je fis, à mon retour, fut de regarder. L’île sentait la chèvre et le guano. Les chèvres étaient blanches, les mouettes aussi, et pas assez farouches à mon goût, ou peut-être me prenaient-elles pour une des leurs, chèvre ou mouette. Bêh, bêh, bêh et cri, cri, cri, bêh… cri… bêh… je les entends encore, et j’ai mal aux oreilles. Ces cris interrogateurs, ces réponses équivoques sur une terre où la pluie sifflait, où sifflaient les tortues vagabondes, je n’en pouvais plus. Quand toutes les mouettes s’envolaient d’un coup, elles faisaient le bruit d’un grand arbre en plein vent, de ses feuilles. Je fermais les yeux pour m’imaginer un arbre, un chêne, par exemple, qui ferait vraiment de l’ombre, quelque part. On m’avait dit que les bêtes avaient parfois le mal des îles. J’avais l’impression que c’était le cas. L’un des boucs restait au sommet du volcan que j’avais baptisé Mount Despair ou Mont d’Espoir (j’avais tout le temps de jouer sur les mots) et il bêlait et bêlait encore en humant l’air. Je l’attrapais par la barbichette et le regardais. Ses pupilles, horizontales, se rétractaient et n’exprimaient rien, ou un peu de malice. Même les couleurs, je n’en pouvais plus ! Un jour je pris un chevreau pour le teindre en rouge vif avec mes baies rouges, rien que pour voir quelque chose d’un peu différent. Ensuite la mère ne voulut plus le reconnaître. Le pire, c’étaient les rêves. Bien sûr je rêvais de nourriture et d’amour, mais ce n’était pas pour me déplaire. Mais dans d’autres rêves j’égorgeais par exemple un enfant, l’ayant pris pour un chevreau. Je faisais des cauchemars où d’autres îles s’étendaient au large, des infinités d’îles, des îles nées d’îles comme des îles-têtards nées de grappes d’œufs, et je savais que j’allais devoir vivre sur chacune d’elles, en fin de compte, un temps fou, inventoriant leur flore, leur faune, leur géographie. Au moment même où je pensais m’effondrer dans la seconde, apparut Vendredi. (Sur ce point les récits ont vraiment tout faux). Vendredi était chouette. Vendredi était chouette, et nous étions amis. S’il avait pu être une femme ! Je voulais perpétuer les miens, et lui aussi, je crois, pauvre garçon. Je le voyais parfois s’occuper des chevreaux, faire la course avec eux, en prendre un dans ses bras. — Joli spectacle : il avait un joli corps. Et puis un jour ils sont arrivés et nous ont emmenés. Aujourd’hui je vis ici, sur une île qui cache bien son jeu, mais qui décide ? Mon sang regorgeait d’îles, ma cervelle était leur lait. Mais cet archipel s’est tari. Je suis vieux. Je m’ennuie, aussi, à boire mon vrai thé sous un toit sans intérêt. Le couteau posé là sur l’étagère — il empestait le sens, comme un crucifix. Il était vivant. Pendant combien d’années l’avais-je supplié, imploré de ne pas casser ? J’en connaissais par cœur chaque entaille et chaque rayure, la lame bleuté, la pointe en moins, les veines du manche en bois. Il ne veut plus du tout me voir. L’âme vivante s’en est exfiltrée. Mes yeux se posent sur lui et passent leur chemin. Le musée du coin m’a demandé de tout leur céder : la flûte, le couteau, les chaussures racornies, mes braies de cuir qui tombent en miette (leur poil est mité), le parasol pour lequel j’avais mis si longtemps à me rappeler l’agencement des tiges. Il marche encore, mais une fois refermé, on croirait un oiseau chétif et plumé. Ces choses, qui pourrait en vouloir ? — Et Vendredi, mon cher Vendredi mort de la rougeole, cela fera dix-sept ans quand viendra mars.

Traduction : Fanny Quément

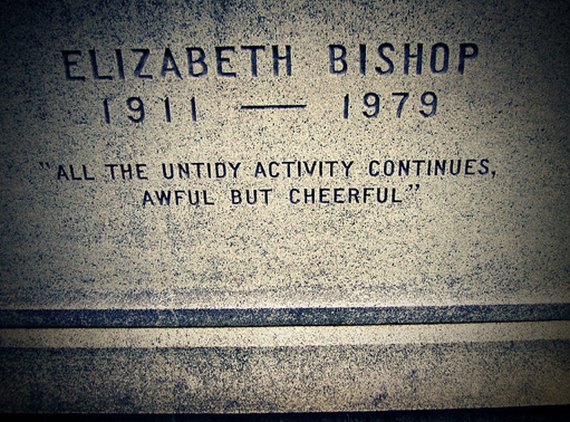

Elizabeth Bishop avait lancé à son ami poète Robert Lowell : « Quand tu écriras mon épitaphe, il te faudra dire que jamais personne ne connut vie plus solitaire ». Il est finalement écrit :